소리의 장벽을 넘어서

제1·2차 세계대전이 항공기 기술을 끌어올리던 시절, 항공기 개발의 핵심은 ‘속도’였다. 속도 경쟁으로 발전된 전투기 개발 기술은 전쟁이 끝난 후 미국과 소련의 냉전시대에서도 이어졌다. 두 나라가 초음속 속도 전쟁을 시작한 것이다. 1947년, 미국의 벨 X-1이 마하 1.04로 소리의 벽을 넘으며 세계

최초 타이틀은 미국이 차지했다. 이후 MiG-21, F-104, Su-27 등의 다양한 국가에서 초음속 전투기가 등장했다.

이런 하늘의 속도 경쟁은 군용기만의 이야기가 아니었다. 1969년, 영국과 프랑스의 합작품인 콩코드(Concorde)가 마하 2.04로 치솟으며 ‘최초의 초음속 여객기’가 탄생했다. 당시 민항기가 대개 마하 0.8~0.85(약 870~900km/h)로 순항했으니 2배 이상으로 빨라진 속도다. 속도뿐만 아니라

비행하는 고도도 높아졌다. 보통 고도 9~12km 상공을 나는 여객기와 달리 콩코드는 약 18km 고도에서 날았다. 이런 콩코드를 타고 서울에서 영국 런던까지 간다면 약 4시간 정도 걸린다. 기존의 11~12시간을 3분의 1로 줄여 버릴 정도로 엄청난 빠르기다.

이런 콩코드는 현재 세상에 존재하지 않는다. 왜일까? 바로 초음속의 꼬리표처럼 따라붙는 소닉붐(Sonic Boom) 때문이었다. 소닉붐은 음속 장벽을 깨며 생기는 충격파의 굉음이다. 약 105dB 정도 굉음은 천둥과 맞먹었다. 이런 소리가 도시 위로 떨어졌고, 때로는 건물의 유리창이 깨지기도 했다. 초음속의

장점이 공항의 민원과 규제로 되돌아왔고, 여기에 높은 연료 소모와 짧은 항속거리라는 숙제가 얹혔다. 결국 콩코드는 2003년을 끝으로 역사 속으로 사라졌다. 속도가 가져온 찬란함과 불편함이 동시에 발생한 일이다.

그 후 20년 가까이 초음속 민항기의 개발이 멈췄다가 최근 소닉붐을 줄이는 기술이 적용되는 차세대 민항기들의 시험비행 성공 소식이 전해지고 있다. 아직 해결해야 하는 문제는 많겠지만 다시 초음속으로 여행하는 시대를 맞이할지도 모르겠다.

이 속도, 참인가?

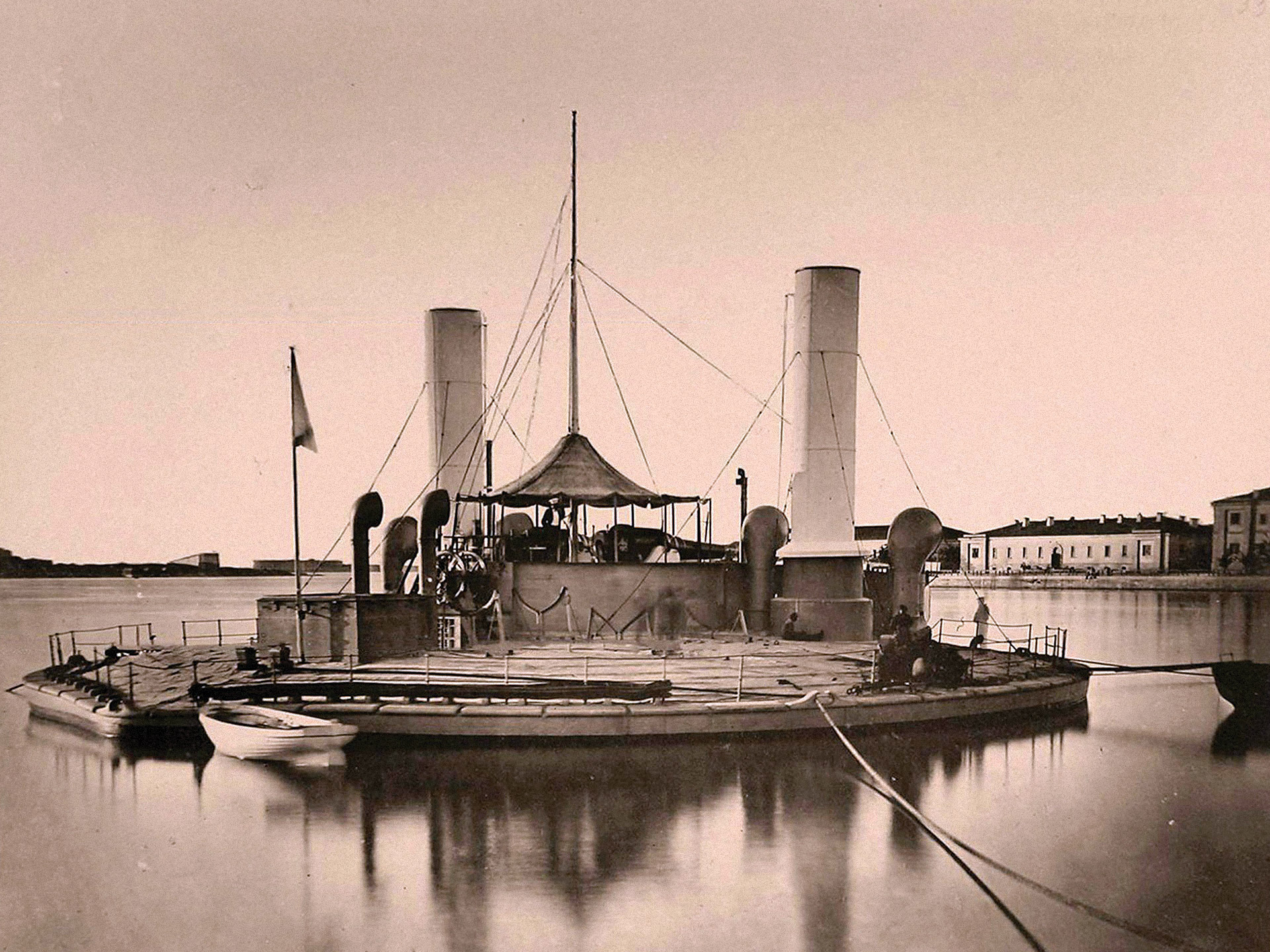

함정을 떠올리면 물살을 가르는 날렵한 선체가 먼저 그려지지만, 19세기 러시아 흑해에는 물 위에 떠 있는 거대한 동전 같은 함정이 있었다. 바로 노브고로드(Novgorod). 지름 약 30m의 원형 선체 한가운데에 280mm 쌍열 주포를 얹고, 연안과 강안을 돌아다니는 함으로 모니터함의 일종이다.

모니터함(Monitor)은 19세기부터 제2차 세계대전 당시까지 이용된 군함인데, 작고 건현이 낮으면서 상대적으로 대구경 주포를 탑재한 함정이다.

왜 이런 독특한 디자인이 탄생했을까? 크림전쟁 패전 뒤에 현대화가 시급했던 러시아 흑해 함대는 오스만 제국과의 해상 대치 상황에서 약한 해군력을 보완하고 방어력을 극대화하려는 전략적 시도를 했다. 흑해는 1m도 되지 않은 얕은 수심을 지닌 곳도 있어 이에 특화된 함정의 형태가 필요했고 이렇게 탄생한 함정이

노브고로드다.

깊은 흘수선과 고속 순항은 애초에 임무 조건이 아니었던 셈이다. 그래서 설계는 속도가 아니라 부력과 안정에 베팅했다. 결과는 숫자가 말해 준다. 최고 속도 6.5~8.5노트(약 12~15.7km/h). 같은 시기 증기 철갑함과 순양함이 10~15노트를 냈으니, 노브고로드는 확실히 느렸다. 둥근 배는

유선형보다 물 저항이 컸고, 방대한 장갑과 주포 중량이 더해지니 추진 효율은 떨어졌다. 심지어 작은 방향타와 원형 선체의 조합은 파도 앞에서 배를 제자리에서 빙글빙글 돌게 만들었다.

함정의 불편한 점을 개선하기 위해 축적된 경험을 바탕으로 비체 아드미랄 포포브(Vitse admiral Popov)라는 2호 함 제작을 시도했다. 하지만 기술·예산의 벽을 넘지 못하고 멈췄다. 그 이후 역사 속에서 이런 모양의 함대가 생겨나지 않은 것을 보면 원형 함정은 획기적인 발명이 아닌 기술 발전 중

하나의 시도로 끝날 수밖에 없는 함정이었나 보다.