스탈린그라드에 얽힌 4,000년의 인연

‘역사는 반복된다’라는 말은 특히 전쟁에 해당된다. 당연한 이야기이지만 아무리 무기가 바뀌어도 그들이 사는 자연 지리환경은 바뀌지 않기 때문이다. 제2차 세계대전 때에 가장 치열한 격전지로는 200만 명 이상의 사상자를 내고 독소전의 분수령이 됐던 ‘스탈린그라드 전투’를 꼽을 수 있다. 스탈린그라드(지금의

볼고그라드)가 위치한 지역인 볼가강 일대는 사실 수천 년 전부터 유라시아 초원문화와 유럽 사이의 완충지대로 수많은 분쟁이 있었던 곳이다. 특히 약 4,000년 전에는 ‘스루브문화’라 불리는 유물을 사용한 사람들이 살았다. 이들은 시베리아에서 개발한 전차를 사용했으며 당시로서는 가장 강력한 청동무기를 사용하며

유라시아 전역을 평정했던 사람들이다. 특히 스루브문화의 사람들은 꺾인 십자가(스와스티커 무늬)를 토기와 전차에 그려 넣기를 좋아했으니, 실제로 히틀러의 그 스와스티커의 기원이다. 지금은 스와스티커와 아리안이라는 용어가 히틀러 때문에 오명을 뒤집어썼지만, 고고학적으로 보면 그들은 실제 4,000년 전 발달된

무기와 유목문화를 쓰던 사람들의 이름이었다. 물론, 히틀러가 이런 사연을 알았을 리는 없다. 원래 화가를 지망했던 히틀러가 당의 상징을 찾으며 책을 뒤적이다가 고대의 문양에서 스와스티커를 발견하고는 그것을 나치의 상징으로 사용했을 뿐이다.

고고학자들은 스탈린그라드가 위치한 볼가강 유역에서 약 4,000년 전에 등장한 ‘스루브문화’인들이야말로 고대 아리안의 일파라고 생각한다. 이 4,000년 전 전차부대의 사람들은 유라시아 전역에 빠르게 퍼졌으니, 그 서쪽으로는 스탈린그라드 일대까지 이어졌고 시베리아 초원과 실크로드를 따라 동쪽으로도 확산됐다.

심지어 이들의 일파는 인도의 북부로 건너가서 ‘모헨조다로’로 유명한 인더스문명의 뒤를 이어서 인도 고대문화의 주류가 됐다. 인도 하면 떠오르는 ‘카스트’, ‘리그베다’와 같은 것이 바로 고대 아리아인들의 등장과 함께 도입된 것이다.

히틀러는 허황되게 북구 유럽인의 모습을 한 ‘게르만족의 아리안’만의 세상을 꿈꾸었지만, 그의 생각과 달리 고대 전차를 타던 아리안족은 시베리아에서 기원해서 서쪽 유럽으로 진출했다. 그리고 공교롭게도 제2차 세계대전에서 강력한 독일의 나치군대를 동부 러시아 전선 쪽에서 꺾어버린 사람들은 시베리아와

중앙아시아에서 온 부대들이 적지 않았다. 정작 히틀러의 야욕을 꺾은 사람들은 그가 오매불망 꿈꾸던 아리안족들의 후예인 셈이니, 우연치고는 참 특이하다.

아시리아 전차 사냥-바큇살

최초의 전차를 만든 안드로노보문화의 토기 기하학적 무늬로

그들의 세계관을 나타냈다.

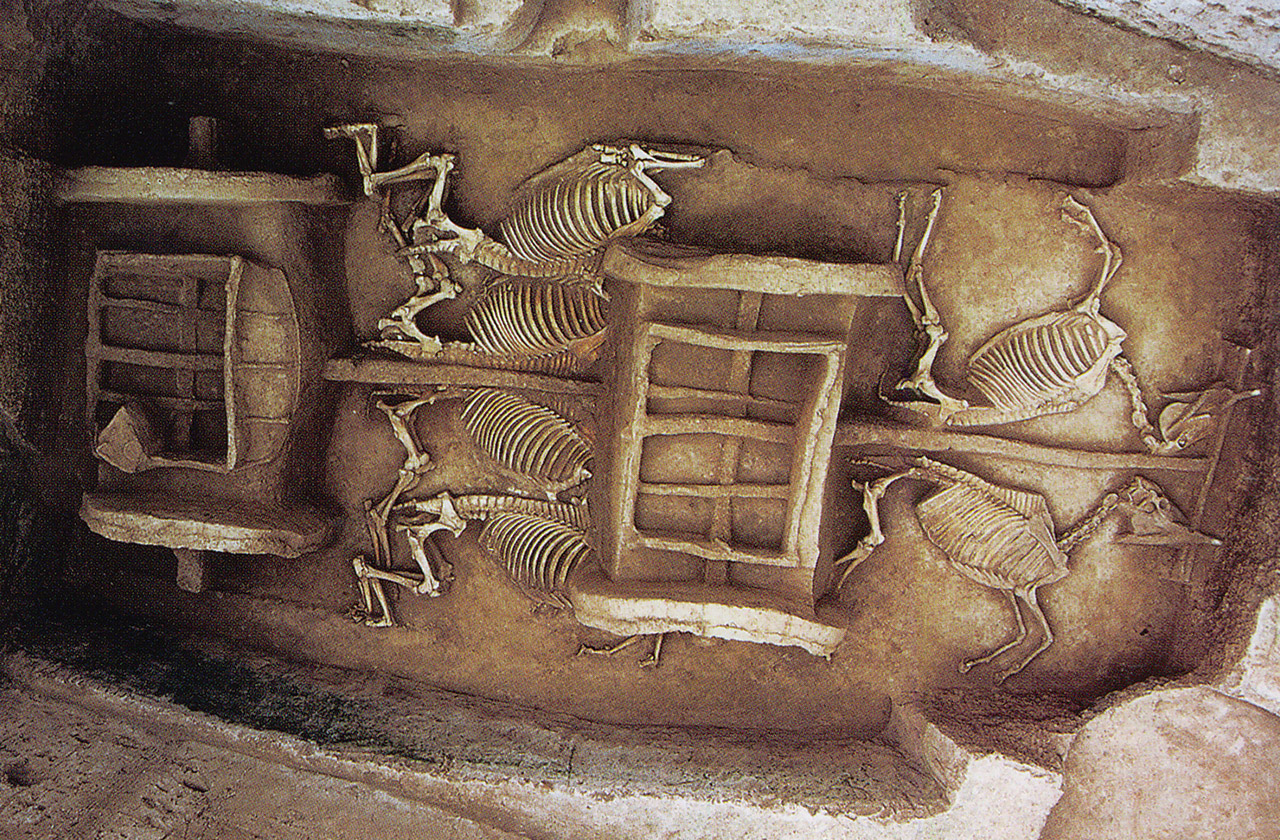

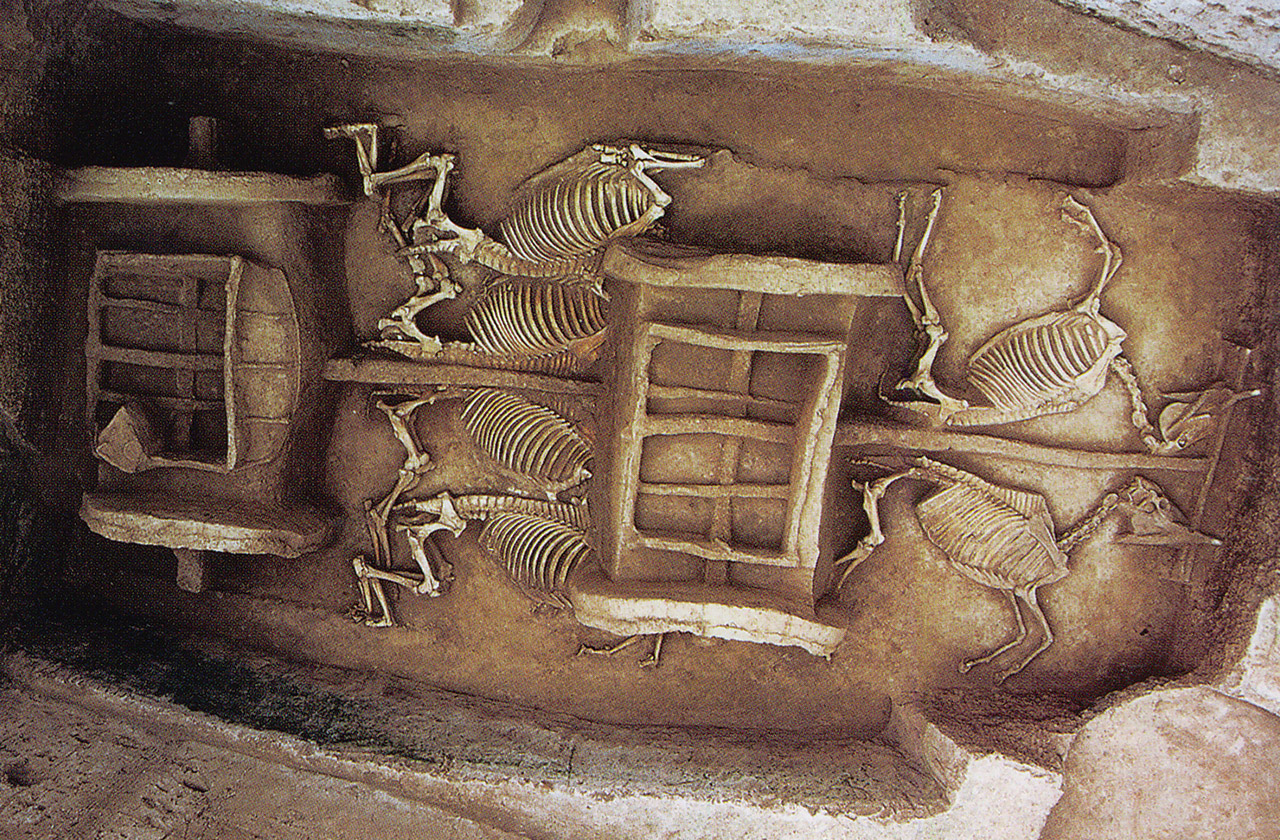

‘땅꼬그라드’에서 발견된 4,000년 전의 전차

4,000년 전 유라시아를 활약한 전차부대와의 제2차 세계대전의 인연은 스탈린그라드에서 끝나지 않는다. 전쟁 당시에 독일군의 압도적인 화력과 전술을 막아낸 것은 소련의 무한한 공업 능력과 군사 자원이었다. 소련은 전쟁터에서 멀리 떨어진 우랄산맥의 동쪽인 첼랴빈스크에 군수공장을 건설하고 T-34 탱크를 글자

그대로 찍어내기 시작했다. 이후 소련에서 첼랴빈스크의 애칭은 ‘땅꼬그라드(탱크의 도시)’가 될 정도였다. 공교롭게도 이 첼랴빈스크 근처에서 실제로 세계에서 가장 이른 전차의 흔적이 고고학자들에 의해 발견됐다. 1980년대에 이 지역에 댐을 건설하는 계획이 수립되면서 고고학자들은 수몰될 지역에 유적이 없나

샅샅이 탐색했고, 그 결과 몇 개의 고대 도시들이 발견됐다. 그리고 그 도시와 무덤들 사이에서 세계에서 가장 오래된 전차를 사용하던 흔적을 밝혀냈다. 이때 찾아낸 유적으로는 아르카임이 대표적인데, 전차를 몰던 전사가 죽으면 그가 몰던 전차의 바퀴를 함께 무덤에 묻어주었다. 이들에게 전차는 단순한 무기

이상이었다. 도시 전체를 아예 바퀴 모양으로 만들고 마치 원형경마장처럼 그 주변에 마구간을 세우고 말을 조련했다. 전차를 몰기 위해서는 한 사람이 최고 4마리의 말을 부려야 한다. 회전하려면 각 말은 각각 다른 속도와 보폭을 유지해야 하니 전차를 몬다는 것은 고도의 기술이 필요하다. 여기에 수십 km를

달려도 괜찮을 질기고 단단한 바퀴를 만들어야 하니 청동기를 만드는 대장간도 필요하다. 한마디로 전체 도시가 거대한 당시 첨단의 기술과 승마기술을 개발하고 가르쳤던 사관학교였던 셈이다.

전차를 만들던 아리안족은 이후 ‘인도-유럽어족’의 확산으로 이어졌다. 전차를 만들던 이들은 유럽 곳곳으로 확산되어 지금의 유럽인이 됐고, 동남쪽으로는 인도까지 확산됐다. 인도로 진출한 초기 아리안족의 일파는 그전부터 있었던 드라비다인의 문명을 이어서 인도의 주체가 됐다. 우리가 지금 알고 있는 인도의

베다문학, 카스트 등 수많은 고대 문화의 요소를 만드는 기원이 됐다. 고대 전차의 발명은 단순한 무기가 아니라 새로운 시대로 진입하는 매우 중요한 사건인 셈이었다.

중국 간쑤에서 발굴된 기원전 8세기경의 청동기 전차

아르카임 도시의 복원도

권력과 오락의 상징이 된 고대의 전차

중국에서 전차는 상나라 시절인 3,400년 전에 처음 등장했고, 춘추시대로 들어서면서 실제 전쟁 대신에 부와 권력의 상징으로 쓰였다. 흔히 국가의 크기를 이야기할 때 ‘천승지국(千乘之國)’, ‘만승지국(萬乘之國)’하는 식이었으니 이는 ‘천 개의 수레를 운용할 수 있을 정도로 큰 나라’라는 뜻이 됐다. 중국은

평원이 많아 넓은 평원에서 달리는 전차는 상대를 압도하는 강력한 무기인 동시에 천자나 군주를 상징했기 때문이다.

로마에서 대신 전차는 위용을 상징하고 사람들의 오락거리로 살아남았다. 영화 ‘벤허’나 ‘글래디에이터’에 등장하는 화끈한 전차 경주 장면을 기억하는 사람이 많을 것이다. 아이러니하게도 영화의 배경인 로마시대에 이미 전차는 실제 전쟁에서 사라진 지 오래였다. 전차는 빠르지만 경사가 심한 산악지대나 늪지대에서는

단점이 많기 때문이다. 기원전 10세기경에 초원에 기마전사가 등장하면서(지난 호 참조) 전천후로 활약하는 날랜 전사들이 등장하면서 전차는 점차 사라지게 됐다. 물론 전차가 가진 그 위용과 장점은 여전했다. 하지만 무기라는 것은 결국 가성비다. 전차를 수리하고 유지하는 비용보다 날랜 경기병을 중심으로 진용을

짜는 것이 더 유리하게 됐다. 게다가 기마전사들은 장소의 제약도 별로 없어서 전차보다 훨씬 넓은 지역에서 활동할 수 있었다.

실제 전쟁에서 전차는 사라졌지만, 대신 빠르게 질주하는 전차에 매료된 로마의 사람들은 이것을 오락거리로 만들었다. 영화 ‘벤허’에서 미친 듯이 질주하는 전차에 환호하는 경기장을 둘러싼 관중들을 보노라면 마치 동계올림픽에서 쇼트트랙의 빠른 질주를 보고 환호하는 우리의 모습이 연상된다. 세계 각지에는 전차를

숭배하는 사상이 많이 남아있다. 부여의 신화에서 해모수는 까마귀가 끄는 전차(오룡거)를 타고 내려온다고 하며, 구약성경에도 전차를 타고 내려오는 천사의 모습이 등장한다. 비록 전차는 사라졌지만 그들의 영광은 계속 이어진 셈이다.

중국 허난 낙양 서구 출토 전국시대 무덤에 부장된 전차

기원전 4세기 그리스 암포라 전차를 몰고 가는 여전사,

프린스턴대학 소장

평화의 상징이 된 최초의 전차 전시

지금 뉴욕의 유엔빌딩 1층에는 특별한 점토판이 있다. 바로 기원전 1274년에 지금의 튀르키예와 시리아의 국경에 위치한 ‘카데시’라는 곳에서 벌어진 고대 이집트와 근동의 히타이트가 벌인 최초 대륙 간 전쟁의 평화조약 사본이다. 이 전투는 당시 첨단의 무기였던 양국의 전차들이 맞붙은 최초의 전차전이기도 하다.

서로의 강력한 힘을 확인한 양국은 각자 물러갔고 서로 더 이상 침략하지 않기로 하는 ‘카데시조약’을 맺었다. 최초의 국가 간 평화조약인 셈인지라 유엔빌딩에도 그것을 기념해 전시된 것이다. 아마 당시 이집트와 히타이트는 큰소리를 치며 전투에 임했지만 전차들의 위용에 서로에게 두려움을 느꼈던 것 같다. 가장

강력한 무기인 전차가 국가 간의 평화를 불러왔다. 강력한 무기를 바탕으로 한 평화의 유지는 사실 수천 년의 역사임이 바로 최초의 평화조약으로 이어진 ‘카데시전투’에 잘 남아있다.

탈바꿈하는 전차의 시대

최근 러시아-우크라이나 전쟁에서 탱크와 맞서는 드론들이 전면적으로 부각됐다. 그리고 자주포와 같이 화력 좋고 가벼운 무기들이 각광받고 있다. 최근 세계군수시장에서 호평을 받는 K9자주포가 바로 좋은 예이다. 고대의 전차도 최대한 경량화해서 빠르게 이동하며 공격을 했으니 굳이 현대로 비유하면 탱크보다는

자주포에 가까울 것이다. 고대 전차에는 2~3명이 타서 화살을 막고 방어하는 전담이 있었고 주요한 포인트는 질긴 청동으로 덮어서 방어했다. 최대한 경량화해서 빠르게 공격하고 사라지는 가벼운 전차의 기술을 지닌 자가 패권을 차지했다.

스마트하게 바뀌는 현대전이다. 가볍고 빠르지만 방어능력도 좋아야 하는 현대의 탱크를 보면 다시 4,000년 전 처음 전차의 시대로 돌아가는 느낌이다. 예나 지금이나 탱크는 현대기술의 집약체이니 고대 시베리아를 질주한 전차를 보면서 세계적으로 이름을 떨치는 우리 전차의 미래 모습을 그려보는 것은 어떨까.

![]() 글. 강인욱(고고학자, 경희대학교 사학과 교수)

글. 강인욱(고고학자, 경희대학교 사학과 교수)